2014年

6月28日からのセミナー「森の体験。」のコンセプトやスケジュールが紹介されました。

1月23日に行われた人工光型植物工場協議会 サイバーマルシェ分科会 第1回セミナーの様子が紹介されました。

2013年

人工光型植物工場認証システムと、これまで認証を受けた4社とその野菜について紹介されました。

2012年

9月12日にインテックス大阪にて行われたフードテックでの講演の様子が紹介されました。また、TPAC-PPSの広告も掲載しました。

7月24日 毎日放送「VOICE」

特集「屋上ビジネス」にて、屋上菜園「どこでもファーム」と、どこでもファームの野菜を使う「太陽のカフェ」について紹介されました。

※取材の様子はこちら→

トピックス人工光型植物工場認証システムについて、1面と3面で紹介されました。

※ホームページはこちら→

TPAC農業の専門誌「日刊アグリ・リサーチ」にて、TPAC-PPSが紹介されました。

国立大学法人大阪府立大学植物工場研究センター「コンソーシアムだよりNo.19」にて、TPAC-PPSが紹介されました。

2011年

屋上菜園「どこでもファーム」について紹介されました。

おおさかATCグリーンエコプラザのメールマガジン「ECOMOニュース」にて、屋上菜園「どこでもファーム」が紹介されました。

2009年

12月19日エコロジー研究会の様子について紹介されています。

2008年

「さわやかNPO」のコーナーでイー・ビーイングが紹介されました。

7月1日 住宅新報

「Opinion」欄に「土壌汚染の客観的評価」連載第4回 「『Land-Eco』の活用」が掲載されました。

6月24日 住宅新報

「Opinion」欄に「土壌汚染の客観的評価」連載第3回 「『第三者評価』事例 その2」が掲載されました。

6月17日 住宅新報

「Opinion」欄に「土壌汚染の客観的評価」連載第2回 「『第三者評価』事例 その1」が掲載されました。

6月3日 住宅新報

「Opinion」欄に「土壌汚染の客観的評価」連載第1回 「『第三者評価委員会』の活用」が掲載されました。

月刊金融ジャーナル 6月号

「土壌調査・浄化対策の適切性を評価 ~第三者評価で安全・安心の土地取引~」を寄稿しました。

5月28日 環境新聞

5月15日「Land-Eco土壌第三者評価委員会シンポジウム」の様子について紹介されています。

5月15日「Land-Eco土壌第三者評価委員会シンポジウム」について紹介されています。

2007年

12月21日エコロジー研究会(土壌研究会共催)の様子について紹介されています。

9月12日 環境新聞

「評価ミスのリスク課題」として、Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムの様子について紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムの様子について紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムの様子について紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会と2周年記念シンポジウムについて紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムについて紹介されています。

8月3日 建通新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムについて紹介されています。

8月3日 ニッキン

Land-Eco土壌第三者評価委員会2周年記念シンポジウムについて紹介されています。

7月16日 讀賣新聞

エコロジー研究会(土壌研究会共催)の様子について紹介されています。

エコロジー研究会(土壌研究会共催)の様子について紹介されています。

5月30日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会第2回シンポジウムの様子について紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会と評価の中で見えてきた調査・浄化対策の課題について、理事長井上健雄と事務局長八木綾子がインタビュー形式でお答えしています。

5月9日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会第2回シンポジウムについて紹介されています。

4月18日 建通新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会第2回シンポジウムについて紹介されています。

4月11日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会第2回シンポジウムについて紹介されています。

2006年

6月21日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会 評価委員長、菅原先生のコラム第2回目で、Land-Eco土壌第三者評価委員会について紹介されています。

6月14日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会 評価委員長、菅原先生の連載コラム第1回目で、Land-Eco土壌第三者評価委員会について紹介されています。

6月5日 消費経済新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会発足記念シンポジウムについて紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価委員会発足記念シンポジウムについて紹介されています。

5月17日 讀賣新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会と評価事例について、評価ユーザーのインタビュー付きで紹介されています。

論説副委員長によるコラムで、Land-Eco土壌第三者評価委員会について紹介されています。

5月10日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会と発足記念シンポジウムについて紹介されています。

土壌汚染特集の中で、Land-Eco土壌第三者評価の仕組みや効果などについて紹介されています。

Land-Eco土壌第三者評価の概要、経緯と展望について、理事長井上健雄がインタビュー形式でお答えしています。

2005年

11月7日 循環経済新聞

土壌環境トピックスのコーナーで、Land-Eco土壌第三者評価委員会の概要について紹介されています。

11月4日 ニッキン

Land-Eco土壌第三者評価委員会の概要について紹介されています。

11月2日 環境新聞

Land-Eco土壌第三者評価委員会の概要について紹介されています。

10月26日 日経産業新聞(朝刊)

Land-Eco土壌第三者評価委員会の概要について、図入りで紹介されています。

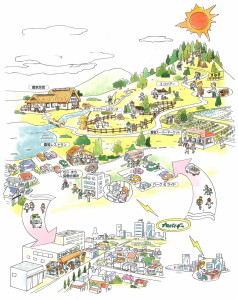

21世紀は「Kの時代」であります。「環境」との「共生」、「健康」福祉、「高齢化」、「国際」「交流」、「高度化情報」、「教育」と「共育」、「心の癒し」…であります。高感度の集団「イー・ビーイング」であればこそ、これらのKに対し、情報発信が可能だと確信しております。

21世紀は「Kの時代」であります。「環境」との「共生」、「健康」福祉、「高齢化」、「国際」「交流」、「高度化情報」、「教育」と「共育」、「心の癒し」…であります。高感度の集団「イー・ビーイング」であればこそ、これらのKに対し、情報発信が可能だと確信しております。

二十一世紀において、薔薇のように人々を魅惑して已まないものは、地球との共生のための環境問題の解決と、生きがいと働き甲斐に満ちた高齢社会へのソフトランディングではないでしょうか。

二十一世紀において、薔薇のように人々を魅惑して已まないものは、地球との共生のための環境問題の解決と、生きがいと働き甲斐に満ちた高齢社会へのソフトランディングではないでしょうか。