■サステナウェブ設立趣旨 Difference ×Design = Delight

私たちは、遠い日に失われた理想主義を追いかけるドン・キホーテなのかも知れません。

21世紀の地球、人々、生物の在り方が、真に豊かで幸福感に満ちたものであるようにと、風車に突撃しようとしているのかも知れません。

しかし、現代社会こそドン・キホーテを必要としています。

私たちは、サステナウェブで得た知識と経験を知恵にまで高め、社会の有用物(思想や生活ライフスタイルそして商品…)として提案・提供し、広く社会への贈り物としたいのです。

サステナウェブは、

事業を成功させる為に、重要な問題を特定し、それを体系的に検討し、美しい解決策を生みだすことを支援します。

私たちは「美しい解決策」を次のように定義しております。

D(ディファレンス:違い)×D(デザイン:ビッグピクチャーの中で表現)=D(デライト:喜び)を創り出すことなのです。

違いをビッグピクチャーの中で表現し、世の中に喜びを提供すること、それを「美しい解決策」と考えているのです。

サステナウェブ 10の事業革新モデル

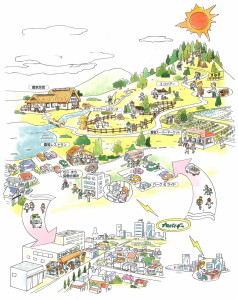

私たちは、未だ十分に使われていない資源に着目し、新たな組み合わせにより新たな価値を見出して新資源とし、持続可能な社会を創ります。

その新資源でもって地域創生に取り組みます。

サステナウェブは、一次・二次・三次産業を統合(コラボレーション)する六次産業化(注)によって高付加価値化を図り、収益を改善します。

(注)六次産業化に限る訳ではありません

サステナウェブは、私たちが選び抜いた新技術の組み合わせを適用することにより、ローコストでハイパフォーマンスの商品を創造します。

これらの商品の出口戦略もサポートします。

サステナウェブは、地域の人々にとって、事業者にとって、社会にとって、驚きと感動を生みだすものと確信しております。

■活動概要

1.森と魚の結婚事業

私たちは、日本の豊かな自然を守り、またそこから自然の恵みをいただき生活を営んでいます。そして自然を守り、自然とともにある生活スタイルを自然資本循環型社会としています。

こうした考えのもと、社会のみな様が「こうあればいいな」とか「こんな夢みたいなことできないかな」とかの『夢に智慧とアイデアとパッションをもとに形をつくりだす新事業』に挑戦します。

その1つが、SDGsの「15.陸の豊かさも守ろう」、「14.海の豊かさを守ろう」に関連する、森で魚を養殖する「森と魚の結婚事業」になります。

岡山県英田郡西粟倉村でのエーゼロ株式会社 「森のうなぎ」 を参考に、森での養殖により、水を汚さず、汚れた水で森を豊かにする事業実施を目指します。

適切な森林管理が行われているFSCR認証(Forest Stewardship CouncilR、森林管理協議会)をフィールドに、養殖による水産物を認証するASC認証(Aquaculture Stewardship Council、水産養殖管理協議会)に配慮した取組とすることを考えています。

こうした先達の取組に、一味も二味も異なった新機軸を取り入れたものを世の中に提案し、ソリューションの形を世に示したい。

2.差別化のための安全・安心の第三者評価 (注)TPAC

サステナウェブメンバーが創造する新資源商品は、安全・安心の第三者評価を受けていただきます。そのことにより、商品に安全・安心のエビデンスを与えることになり、他商品との差別化や競争力を持つことになります。

※第三者評価を受けて合格すると、サステナウェブの安全・安心ブランドとして認定されます。

※サステナウェブメンバーは、検査・評価料金を会員割引にて利用できます。

(注)TPACとは、Third Party Accreditation Committee on Products and Product Systemの略で、生産物及び生産システム第三者評価委員会を指します。

詳しくはこちら →

TPAC3.環境を中心とするSDGs教育事業

今、世の中はNo one leave alone!(「誰もを置き去りにしない」)が最重要になってきている。

つまりサステナブル(S)持続的、デベロップメント(D)発展、の為のゴール(G)を目指して、地球上の市民のみなが安全で安心な生活をおくれるようにすべきだという世界目標が2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs(エス・ディ・ジー・ズ)2030アジェンダ」であります。

このSDGsは17のゴール、169のターゲットから構成されております。

SDGsの実現の為に全世界の政府・企業・団体・市民が動き始めています。

国により、地域により、課題はさまざまです。

私たちは8つの目標を設定し、その中でも中心課題としてゴール4、ゴール12、ゴール14、ゴール15、ゴール17の実現に全力で取り組みます。

環境問題への対応においては、国民が様々な機会を通じて環境問題について学習し、自主的・積極的に環境保全活動に取り組むことが肝要であり、特に、21世紀を担う子ども・青年たちを対象とした環境教育は極めて重要です。

「持続可能な開発のための教育(ESD)」の視点で進められてきた環境教育ですが、SDGsとの関連を踏まえ、持続可能な社会の担い手を育成する「主体的・対話的で深い学び」が求められています。

(1)子どもたちの生きる力を高める、SDGs学習副読本監修事業

(2)大学生を中心とする、SDGs消費者リーダーの為の研修

(3)市民の方々に楽しいSDGsエコライフ研修

(4)地域おこしを考えるSDGs研修

(5)行政の方々、専門的能力の高い人々や起業等を考える人に、SDGsビジネス・ソリューションのコンサル等々

4.「サステナウェブ」交流・連携事業<基盤事業>

個別事業参加企業・個人等を対象に、「サステナウェブ」運営の基盤となる

- それぞれの視野拡大と充実

- ビジネスマッチング

- 更なる成長のための新モデル提案

等を目的に、年数回の交流会・講演会等を実施します。

また、「サステナウェブ」にご関心のある企業・個人、行政関係者、地域住民等を対象とした、1.のフィールド等々での現地見学会等を実施します。

5.行政等プロポーザル事業<基盤事業>

「サステナウェブ」の個別事業参加企業・個人、本部組織関係者等により、官公庁・自治体等のプロポーザル事業の獲得を目指します。

(例)大阪市「グローバルイノベーション創出支援事業」

6.業務沿革と最近の成果

当団体は、もとより環境問題のソリューションの為に環境問題の碩学の先生たち、企業の環境部長たちと設立したものである。

そしてそれらの人々とエコロジー研究会を組織し年4回のセミナーをここ30年以上実施してきている。

最初の方はゴミ問題(牛乳パック、ペットボトル、トレー、缶、瓶)の回収、そして次の用途への道づくりex、ペットtoペット、トレーtoトレー等の取り組みとなり成果を納めてきた。

最近はサステナウェブという新組織を形成し、地球温暖化における緩和と適応に注力をしている。

◎ビジネスソリューションとして、適応事業のソリューションを用意し、地域おこしとビジネスの3者のwin-winをメニューとして完成させている。

(例)山の荒廃に対する間伐等による手入、製材端材の活用→バイオマス→魚の養殖(水温を25~30℃)→フン等の処理に福祉施設の人たちへの仕事創出→フン等は、野菜などの堆肥として循環

◎これからの日本を背負う

・小、中、高校生を対象に生きる力を育むSDGs副読本の提供を考えている。

この副読本のスポンサーをSDGsに取り組む企業になっていただき、

(例)お米はすごいなどのタイトルでお米の価値等を謎なぞで考えるものとする。企業はその米に対してどのような取り組みをしているかの最新情報を載せることで学校の見学先などになり地域でのプレゼンスを高めることになる。

・大学生を対象とする消費者教育により自立した判断力を高め、大学生が消費者市民社会の実現の任を担える人材養成に取り組む。

こうした成果をサステナウェブ交流事業によって世の中への認知を高める。

それぞれの団体のビジネス創出のマッチングを計り、更なる成長の為の新モデル提案などに取り組む。

サステナウェブの専門性と高い組織力を活かして、研究開発や事業化のファシリテーターを務めます!

■サステナウェブ プロフェショナル

昨年来数回の会合を重ね、サステナウェブの取り組みデザインが鮮明化している。

あと人材の拡充とサステナウェブ会員の募集を始める。

郡嶌孝

(呼びかけ人) |

同志社大学 名誉教授

環境経済学の泰斗。環境省・経産省等々の委員歴任。京都府・市の環境審議会委員長等。 |

宮武和孝

(呼びかけ人) |

帝塚山学院大学 人間科学部 食物栄養学科 教授(大阪府立大学 名誉教授、農学博士)

企業との連携事業。シャープとヘルシオの開発等。 |

井上健雄

(呼びかけ人) |

理事長

大手チェーンストアの環境部長として、ISO14001の取得。「環境・人にやさしいライフスタイル展」を、日本各地の20数ヶ所で実施。チェーンストア環境委員、チェーンストア関西支部参与。企業と大学の連携の一つとして同志社大学で環境講座を3年に渡って提供など。 |

| 加藤悟 |

北海道大学 サステナビリティ推進機構 教授(東京大学 博士)

環境問題の解決の方法として、テクノソリューションに取り組む。 |

| 原田徹 |

(社福)ライフサポート協会 常務理事(住吉総合福祉センター 館長)

環境ソリューションと事業設立による福祉施設者への仕事創出を計画中。 |

| 小森谷祥明 |

インテージヘルスケア 医療経済・アウトカムリサーチ室

日本一の調査会社の関連会社で医薬品等と人の生存力のエビデンス調査など実施。 |

| 古庄浩 |

シェフジャパン代表、地域活性化伝道師、庄内食の親善大使

日本有数の料理人の一人で飲食業界でも料理長以上にのぼりつめた人たちと、日本の食の安全・安心・おいしい創出に取り組む。 |

| 井津元美樹 |

(有)奏コミュニケーション 代表

CSR報告書作成のプロフェッショナルで現在環境副読本事業に注力中。 |

| 口井一隆 |

(株)原子力安全システム研究所 管理部長 |

■入会案内

■基幹技術とその他技術 紹介 ※ほんの一例…

●真空乾燥システム(低温35℃~40℃での沸騰・蒸発が可能)

このシステムの心臓部は水エグゼクターにあり、高速水流によって真空状態(-98kPa)を作り、低温乾燥により固液分離し、生産物の100%活用を目指すものです

システムとの組み合わせにより新資源を生みだした例

| 技術① |

水道水からプラスイオンを除きマイナスイオンを増やし、植物や魚などの酸化反応を抑制し、活性酸素を減少させる活水器システム |

| 技術② |

静電誘導技術とともに遠赤外線とマイナスイオン効果により、有機物を分解発酵させ、短時間でアミノ酸などの栄養を増加させる発酵促進システム

ex.間引き椎茸を当システムで処理すると、遊離アミノ酸含有量の増加や血糖値抑制効果などの治験あり

|

| 技術③ |

システムにより残渣の発酵を促し、熟成乾燥。特殊熱分解技術により大腸菌を死滅させ、乳酸菌を増加させる。有用アミノ酸が1.24~2.8増加などが確認されている。 |